|

行業(yè)資訊 |

新聞詳情

技術(shù)主義時代的精神之花 城陽城考古遺址博物館筆記發(fā)表時間:2024-04-28 16:43作者:王冠 因為工作的機(jī)會,我曾經(jīng)兩次到過信陽。第一次是2000年8月底,我們一行人從蘭州坐了一天一夜的火車硬座,下午到達(dá)信陽站,在車站附近狼吞虎咽了人生第一碗熱干面,然后在站前廣場上坐在各自的行李上疲憊不堪,一直等到夜里接我們的解放大卡車,除了從未經(jīng)歷過的潮熱悶之外,沒有留下什么特別的印象。

第二次大概是在2012年的初春,天氣微冷,時間算比較從容,遺憾的是這次也沒能去外面走一走看一看,感受一番人情風(fēng)物,來去的路上隔著車窗匆忙看了看,便又離開了,不過這次喝到了用信陽的水沖泡的信陽毛尖,留下了如茶一般回甘的念想。 12年后的4月底,非常好的一次機(jī)緣,得以第三次踏足信陽,行程計劃幾經(jīng)調(diào)整,最后到了城陽城考古遺址博物館參觀學(xué)習(xí)。

博物館所在的城陽城遺址,曾是楚國的軍事重鎮(zhèn),公元前278年,秦將白起攻破楚國都城郢,屈原聽聞后投江而死,楚頃襄王“流掩于城陽”,將其作為臨時國都,楚國在此得到了些許的喘息,此后勵精圖治,收復(fù)大片土地,在陳(今淮陽縣)重建郢都,楚國也因此將自己的歷史延續(xù)了55年。

目前,遺址已發(fā)掘了8座楚墓,出土各類珍貴文物2000多件。其中1號墓發(fā)掘于1957年,出土了中國第一套完整的青銅編鐘,正是用這套編鐘演奏的“東方紅”樂曲隨著中國第一顆人造地球衛(wèi)星回響于浩渺無垠的太空。這一點,徹底“更新”了我對編鐘歷史的認(rèn)知。據(jù)博物館展陳內(nèi)容,城陽城是另外幾個重要故事的發(fā)生地。

(來自網(wǎng)絡(luò)) ——“好龍”的葉公曾經(jīng)在此向孔子問政。城陽城是孔子周游列國的重要一站,其時,城陽城叫作負(fù)函城,位于楚國北部邊境,楚國大夫沈諸梁駐守于此。沈所分封的城邑在葉,因此被稱作葉公。孔子在負(fù)函城見到葉公,葉公請教孔子如何處理政事,孔子回答:“近者說,遠(yuǎn)者來。”大意是講:讓已經(jīng)歸屬于你的人們心悅誠服,就會使身處遠(yuǎn)方的人們來歸附你。到了后世漢代,葉公被虛構(gòu)成了一位處處顯示“愛龍”,實則并不真正愛龍的人士,并由此成了成語故事的主角,從古到今被無數(shù)人諷刺別人時引用。從問政到好龍,兩個字的差別,確真的是顛覆性的差別。

——亡羊補牢。楚國郢都被攻破后,楚頃襄王逃至城陽。面對軍隊?wèi)K敗、國都破亡,楚王想起了曾經(jīng)被自己放逐到趙國的謀臣莊辛,于是派人把他請到城陽城,羞愧難當(dāng)?shù)刂v:“寡人不能用先生之言,今事至于此,為之奈何?”莊辛對曰:“臣聞鄙語曰:見兔而顧犬,未為晚也。亡羊而補牢,未為遲也。”后世著名的勸諫典故“亡羊補牢”就是出在此時此地。

(來自網(wǎng)絡(luò)) “楚文化”的形成和影響的范圍,大體上處于長江中游的亞熱帶氣候區(qū),主要是今天的湖南、湖北兩省以及河南、安徽、江西部分地區(qū)。這一大片區(qū)域山川迤邐秀美,湖泊星羅棋布,氣候潮熱,草木繁盛,多個民族混雜居住,其生活習(xí)俗和精神取向帶有原始野性色彩和神秘氣息。因此,“楚文化”并不限于“楚國的文化”,作為千年古城、楚國故都,城陽城是楚文化的典型代表。博物館內(nèi)的展品則充分體現(xiàn)這一點。

“楚車”。根據(jù)楚車形制復(fù)原圖,這種兩輪馬車主體分為19個部分或構(gòu)件,僅主要的馬具和馬飾就有15種之多,馬的勒飾件有“節(jié)約”“銜”“鑣(biao)”等等。一件車軸兩端的飾件“軎(wei)”,青銅制,呈長圓筒形,接向轂(gu)部的一端略粗,外端平面封閉;主體上有凸粗紋路、中間有細(xì)紋,貫轄的一側(cè)也有紋路、粗細(xì)相間;內(nèi)側(cè)裝飾有一“神獸”,頭朝內(nèi)側(cè),尾巴扁平狀下壓、緊貼筒身,初看像是松鼠,但嘴部與松鼠差異還是比較顯,整個身體成伏臥狀,線條極為流暢,神態(tài)生動又不失穩(wěn)定牢固感。從中不難想象當(dāng)時楚人在先進(jìn)交通工具——馬車的制造方面達(dá)到了很高的技術(shù)水準(zhǔn),結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選用、配件工藝以及裝飾物圖形圖案,無不顯示楚人的技術(shù)能力和審美層次所達(dá)到了高水平。

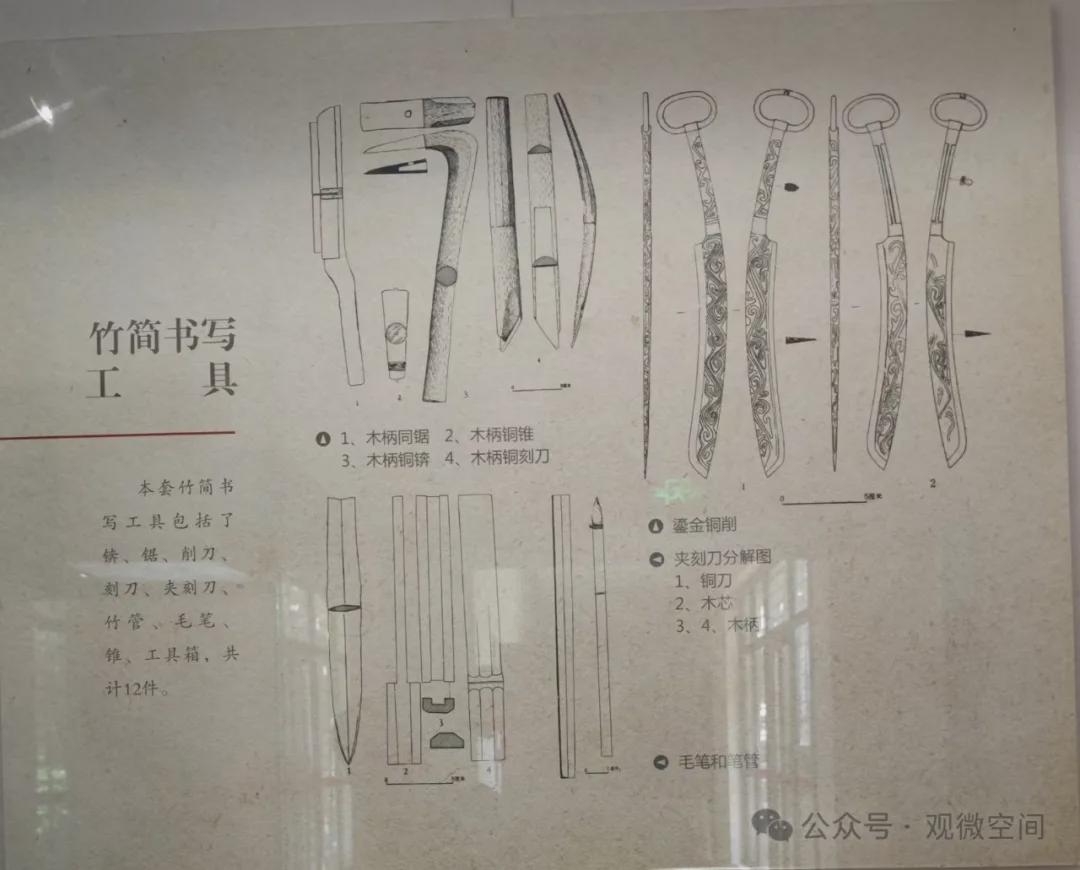

“楚筆”。博物館展出了完整的一套竹簡書寫工具,包括錛、鋸、削刀、刻刀、夾刻刀、竹管、毛筆、錐、工具箱,共有大小21件。如果考慮南方的竹子較北方多,作為書寫工具更為便利的話,那么關(guān)于毛筆是秦大將蒙恬發(fā)明的傳說,可能就需要重新考證了。單從刀具來看,就有削刀、刻刀、夾刻刀,這其中可能就包含用于刮去錯誤或者需要修改內(nèi)容的工具,也就是后世所說的“漢青”“殺青”在楚國時代就已經(jīng)在采用了。

“楚鏡”。春秋戰(zhàn)國時期的銅鏡主要是王公貴族享用,是身份的象征。據(jù)講解介紹,楚國銅鏡數(shù)量眾多,制作精良,獨具楚韻,尤其是鏡背主題紋飾多姿多彩,“楚式鏡”是中國古代青銅藝術(shù)文化遺產(chǎn)中的瑰寶。而城陽城博物館展出了一對銅鏡,其亮點在于銅鏡的背面是彩繪,在古代銅鏡中并不多見。左側(cè)銅鏡以黃色、紅色繪制,整個圖案成比較規(guī)整的軸對稱——有兩條對稱軸,變化算不上繁復(fù),但線條間粗細(xì)錯落有致、自然明快。右側(cè)銅鏡的圖案相對復(fù)雜一些,顏色變化中多了白色,主體圖案像是亞熱帶植物的闊葉、又像是某種動物的長尾,末端分開為兩叉、各自朝著自己的尾部自然彎曲;最內(nèi)側(cè)一圈是三只黃色的“小鯨魚”,圓圈眼睛和小尾巴極為靈動,“小鯨魚”各自朝外噴吐出一匹水簾,水簾中間是一些小水滴,水滴的朝向復(fù)合重力學(xué)原理——大頭兒朝下朝外灑向萬物。闊葉、尾巴,水簾、水滴,在符合透視原理的情況下,相互疊合在一起,圖案緊湊而疏朗有致、富有變化而自然一體、瑰麗奇特而毫不生硬,使畫面帶有了一定想象表達(dá)的“神話故事”的魅力。

“楚具”。主要是館里展出的一些酒具和其他日用品。最值得一提的是一整套青銅酒盞,數(shù)量有36個,像“俄羅斯套娃”——可以根據(jù)大小深淺相互套在一起、更方便整理收納和攜帶。這些酒盞都是口大底小,大一些的成圓形碗狀——上口寬、底部平,小一些的成橢圓狀——上口橢圓形、底部是平的橢圓形,上口短的兩端中間各有一個“耳朵”平直伸向兩側(cè)——用于飲酒時雙手把捏酒盞。酒盞制作工藝水平極高,盞壁薄厚適宜、極為均勻,盞口和邊緣流暢光滑、但并不會鋒利傷手,盞的底部成圓形或橢圓形平面,便于放置穩(wěn)當(dāng)。與此對應(yīng)的,一方彩繪云紋漆案,案面繪有按照“4×9”位置樣式排列的36個圓形圖案,與“套娃”酒盞數(shù)量一致,猜測這些圓形位置是用來放置酒盞或其他飲食器皿的。可見,楚人的生活富足,飲食極為考究,烹飪方法多彩多樣,所釀酒的數(shù)量不小——僅盛酒的器具就如此“高端、大氣”。

“楚獸”。這里指在城陽城楚墓出土的鎮(zhèn)墓獸。此鎮(zhèn)墓獸看上去像是一只巨型昆蟲類動物,全身黑紅色,周身遍布鱗甲,頭部巨大、約占整體的三分之一,頭上長有兩支鹿角,兩只紅色眼睛高高凸起、左右兩側(cè)分布,嘴部的造型極其夸張,上顎張開,露出了一口森森白牙,長長的紅舌頭伸出口外并下垂至下腹部,其前肢略顯短小但因緊貼身體而顯得有力、正在持蛇吞噬。如展板解說詞,“楚人認(rèn)為動物有溝通幽冥的能力”,“除了不同動物結(jié)合外,尚有人與動物的合體,顯現(xiàn)出人面獸身、人面鳥身、人面多首等似人非人的神祇或巫覡形象”“充滿了強(qiáng)烈的神秘意味和濃厚的神秘色彩”。

(來自網(wǎng)絡(luò)) 楚文化盛于春秋戰(zhàn)國時期。很多史學(xué)著作說,春秋戰(zhàn)國時期風(fēng)云動蕩,是中國歷史上一個巨大轉(zhuǎn)變的時期,又是一個重要的發(fā)展時期。春秋戰(zhàn)國時期社會是分裂的,不是統(tǒng)一的。各諸侯國之間和平與戰(zhàn)爭此消彼長、交替進(jìn)行,為了自身的生存發(fā)展,富國強(qiáng)兵、依靠實力逐步受到重視和推崇,發(fā)展工藝技術(shù)成為“現(xiàn)實選擇”,能夠應(yīng)用于實踐的人才、智能、技巧、發(fā)明、學(xué)說熱鬧紛呈。這與前一時代所強(qiáng)調(diào)的禮樂制度為本形成了對比或沖突,關(guān)于力量的觀念和知識,逐漸超過了“禮儀”的在人頭腦中的價值排位。吳思在《圖說中國文化史》中就認(rèn)為春秋戰(zhàn)國時期“熱鬧紛出的百家爭鳴,也反映著‘技術(shù)主義’的一個側(cè)面。”“技術(shù)成為一時好尚所在,也同王公貴族追求奢侈生活有關(guān)……,不能掩蓋技術(shù)主義對于春秋戰(zhàn)國時的文化進(jìn)程的深刻影響。”

從這些論述和分析的啟發(fā)中,不難想到,包含楚文化在內(nèi)的春秋戰(zhàn)國時期的文化,在各自的發(fā)展過程中,有秩序上的破壞,道德上混亂,但長達(dá)幾百年的混雜紛爭,也造就了各種文化的碰撞、交鋒和交融,為文明的繼續(xù)發(fā)展找到了動力。在此意義上講,這樣的“技術(shù)主義”也就是充沛的文化創(chuàng)造力的體現(xiàn),只不過是在“技術(shù)”所挾帶力量的推動下,文化的重心開始由廟堂轉(zhuǎn)向?qū)こF矫瘢矫窬耖_始出現(xiàn)并活躍于歷史舞臺。 “一方水土一方人”。正是在獨特的地理環(huán)境、生產(chǎn)作業(yè)方式和民族民俗風(fēng)情綜合作用下,帶有原始遺存的野性和神秘色彩的楚文化,在春秋戰(zhàn)國這個“技術(shù)主義”盛行的混雜時代開出了獨特的“精神之花”。從城陽城遺址博物館展陳物品看,可以想像當(dāng)年的楚人曾醉心于瑰麗的神話傳說,喜歡歌舞飲酒的肆意不羈,追求較少受到約束的習(xí)俗和精神氣質(zhì),從而構(gòu)成了一幅重感性、重想象,斑斕美麗、多情多彩、深遠(yuǎn)悠長的精神畫卷。

從歷史價值上看,“《詩經(jīng)》以后的幾百年,北方的韻文學(xué)便出現(xiàn)了空白。《楚辭》的興起,標(biāo)志著詩歌時代的復(fù)活,……正標(biāo)志著楚文化中的原始生命力——感性動力突破理性束縛的結(jié)果”。(作者:中國藝術(shù)研究院 王冠) |